محتويات

نشأة علم البلاغة

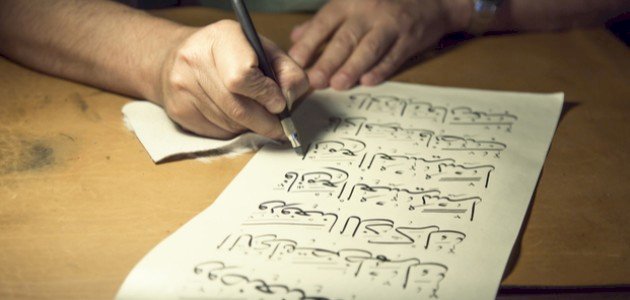

يعد علم البلاغة واحدًا من أبرز علوم اللغة العربية وأكثرها شهرةً منذ أيام الجاهلية الأولى، وهو علم ملازم لعلم الفصاحة والبيان مما يجعله دليلًا واضحًا على رفعة الأدب وإبراز ما فيه من جمالية وصنعة أدبية وفن، وذلك ما يفسر اهتمام العرب الأوائل فيه ومنحه أيمّا اهتمام، فلقد كانت البلاغة هي الفيصل والحكم الأبرز على جودة الأشعار وإتقانها، ولا زالت كذلك حتى يومنا هذا.[١]

ويعدّ سوق عكاظ الأدبي خير دليل وميدان تُترجم فيه علوم البلاغة ويعدّ الأساس الذي انطلق منه، إذ كان الناس يتجمهرون فيه لعقد مباراتهم الأدبية والشعرية، ولقد كان السوق موقعًا مهمًا لإطلاق العنان لأدوات البلاغة عند الشعراء والاطلاع عليها وإتقانها، خاصة أن أشعارهم كانت تخضع للتحكيم من لجنة معروفة بباعها الطويل في الأدب وحنكتها اللغوية، ويكون التحكيم بناءً على حكم دقيق ومقاييس معينة، وكان من أشهرهم الناقد والأديب النابغة الذبياني، وعندما كان يحضر الذبياني كانت تُضرَب له القبة الحمراء وهي بمثابة بدء المنافسة بعد أن يتهافت عليه الشعراء والمتسابقون، ولطالما كان التباهي لديهم يتعدى حدود التصفيق والثناء والمديح، إذ يظل الحديث بين القبائل ساريًا لفترة طويلة عن أفضل ما قيل ومَن قال وعن أسلوبه العذب في الإلقاء، ثم يُمنَح الشعراء رُتبًا ودرجات بحسب بلاغتهم الشعرية، ويجدر بنا القول إنهم كانوا أصحاب بلاغة فطرية على سجيتهم تتميز بالبساطة وتخلو من التعقيد.[١]

مراحل تطور علم البلاغة

لا بد أنك تعلم أن علم البلاغة الذي نعرفه بشكله اليوم مختلف تمامًا عن علم البلاغة في وقت نشأته الأولى، ذلك لأنه مر بالعديد من المراحل حتى أصبح ما عليه الآن، وسنتتبع تطوره في النقاط الآتية:[٢]

- يعتبر الجاحظ أول رائد في علم البلاغة وأول مَن بحث فيه وكان ذلك في كتابه الشهير (البيان والتبيين)، ولكن علم البلاغة كان بسيطًا جدًا غير منظم وغير معقد، وتناول آنذاك مخارج الحروف وصحتها، والعيوب التي يسببها اللسان أو الأسنان، والكلام على سلامة اللغة والصلة بين الألفاظ والعيوب الناجمة من تنافر الحروف، والكلام على هيئة الخطيب وإشاراته، والكلام على الجملة والعلاقة بين المعنى واللفظ ثم على الوضوح والإيجاز والإطناب والملاءمة بين الخطابة والسامعين لها وبين الخطبة موضوعها.

- جاء بعد ذلك عبدالله بن المعتز وألف كتابه (البديع) وطور العلم بأن جعل له خمسة أجناس هي الاستعارة، والمطابقة، والتجنيس، ورد الإعجاز على ما تقدمها، والمذهب الكلامي، كما وجعل محاسن الكلام في الشعر ثلاثة عشر كالالتفات، والرجوع، وتأكيد المدح، وتجاهل العارف، وحسن التضمين، والكناية، والهزل المُراد به الجد، والإفراط في الصفات، وحسن التشبيه وسواها.

- ثم أتى قدامة بن جعفر فألف كتاب (نقد الشعر) وأشار إلى أنه ألف هذا الكتاب ليُكمل النقص الذي لاحظه في أقسام البيان التي أوردها الجاحظ في كتابه، كما وتحدث عن صفات جودة الشعر، ومقاييس البلاغة، ومحاسن الكلام، مثل صحة التفسير والتتميم والترصيع وغيرها.

- ظهرت العديد من دراسات علم البلاغة لعدد من المتكلمين مثل علي بن عيسى الرماني أحد أعلام المعتزلة الذي ألف كتاب النكات في إعجاز القرآن، وكذلك دراسة أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني الذي ألف كتاب (إعجاز القرآن).

- في القرن الثالث الهجري كتب محمد بن أحمد طباطبا العلوي الأصبهاني كتابًا في البلاغة بعنوان (عيار الشعر) تحدث فيه عن صناعة الشعر والميزان الذي تقاس به بلاغته.

- في القرن الرابع الهجري كتب أبو هلال العسكري كتاب (الصناعتين) ليجمع بين النثر والشعر في البلاغة ويشمل العديد من الأبواب كالسجع والإطناب والتشبيه والبديع.

- ومن ثم جمع ابن رشيق القيرواني في كتابه (العمدة في صناعة الشعر ونقده) كل ما ورد وتعلق بعلم البلاغة من قبله.

- ألف ابن سنان الخفاجي كتاب (سر الفصاحة) الذي ركز فيه على ذِكر الفرق بين علمي البلاغة والفصاحة.

- وضع عبد القاهر الجرجاني نظريتين في علم المعاني والبيان وكانت الثانية متخصصة في علم البلاغة.

- كثر لاحقًا المؤلفون في علم البلاغة لتصل ذروته في العصر العباسي، فلم تمر فترة زمنية بسيطة فيه إلا وظهر باحث مجتهد بحث في علم البلاغة وترك أثره فيه.

ما أقسام علم البلاغة؟

لعلم البلاغة ثلاثة أقسام، سنلقي الضوء عليها فيما يلي بشيء من التفصيل والشرح:[٣]

- علم البديع: جاء في لسان اللغة(بدع)، والبديع هو الشيء الذي يكون أولًا، أو المحدث والعجيب، وهو مشتق من اسم من أسماء الله الحسنى (البديع) لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها، والذي إذا خلق أبدع، وأما العلم فيعني تزيين الألفاظ أو المعاني بألوان بديعة من الجمال المعنوي أو اللفظي كما ويسمى العلم الجامع لطرق التزيين.

- علم البيان: فلقد جاء في اللسان (البين) وأما البيان فهو ما بُين به الشيء من الدلالة وغيرها، وبانَ الشيء بيانًا أي اتضح، والبيان هو الفصاحة واللسن والقدرة على التصرف في الكلام وتصريفه على وجوه شتى، ولهذا أُضيف إلى الإفصاح شرط الذائقة الفنية والذكاء لاكتشاف المعنى وتحليل الصورة، وهو لا يكتفي بإظهار المعنى المباشر، بل يتطلّب من المُستمع أو القارئ استنتاج المعنى من المعنى بذكائه، فالصور البيانية هي الصور التي تخاطب ذكاء المتلقي وثقافته وذائقته.

- علم المعاني: وهو أحد علوم البلاغة العربية والذي يُعرف به ما يلحق اللفظ من أحوال حتى يكون مطابقًا لمقتضى الحال، كما عُرف على أنه الأصول والقواعد التي يُعرَف بها أحوال الكلام العربي بحيث يكون مطابقًا لمقتضى الحال ووفق الغرض الذي سيق من أجله، ويركز تعريف علم المعاني على تركيب الكلام ووضعه في مكانه المناسب وفي سياقه الصحيح.

قد يُهِمُّكَ: أهمية علم البلاغة

تناول العرب البلاغة واهتموا بها وعرفوها وتحدثوا عن موضوعاتها وقسموها، وأسهبوا الشرح فيها وطوروها؛ وذلك لأن لهذا العلم أهمية كبيرة نتناولها في النقاط الآتية:[٤]

- تمييز الكلام الحسن من الكلام الرديء وإظهار مواطن الجمال في الأدب، ففي بادىء الأمر كانت إرشادًا وتعليمًا لمن يريدون الإصابة في القول، ورسمًا ومنهجًا لرجال الفرق المذهبية والخطباء ودعاة المذاهب السياسية ولكل من يتصدر الحديث والكلام أمام الجموع، ويعتبر العالم ابن طباطبا وابن جعفر من البلاغيين الذين بحثوا فيه وألفوا كتبًا عن ذلك.

- ساهم علم البلاعة في إظهار مواضع العجائب والإعجاز القرآني للمصحف الشريف، فبعد نزول القرآن الكريم ببلاغته التي سلبت العقول درسَ العرب علم البلاغة بكل جوانبه من براعة في التركيب والتصوير وسلامة الألفاظ وعذوبتها وجزالتها، وهنا برزت فائدة علم البلاغة في استيضاح أحكام القرآن الكريم وفهم معانيه، كما ألف الكثيرون كتبًا مهمة في هذا المجال.

المراجع

- ^ أ ب بيت د ز، نشأة علم البلاغة، صفحة 1- 2. بتصرّف.

- ↑ باسلة جلو، علم البلاغة نشأته وتطوره وأهدافه وتعريفه وعلومه، صفحة 3-9. بتصرّف.

- ↑ محي الدين الديب ومحمد قاسم، علوم البلاغة، صفحة 52- 137 -258. بتصرّف.

- ↑ باسلة جلو، علم البلاغة نشأته وتطوره وأهدافه وتعريفه وعلومه، صفحة 11. بتصرّف.